Le pipe dei grandi personaggi storici: chi le fumava e perché

La pipa accompagna la storia dell’uomo da secoli, attraversando epoche e culture, e subendo numerose evoluzioni sin dalla sua prima comparsa.

Oggi non gode più della popolarità di un tempo, ma ci ha lasciato in eredità un ricco repertorio di personaggi illustri che ne hanno fatto un compagno inseparabile.

Alcune figure, come Albert Einstein, sono ormai indissolubilmente legate all’immagine della pipa.

In questo articolo esploreremo il legame tra grandi personaggi storici e il fumo lento, immergendoci nella loro passione e scoprendo come vivevano questo rituale così intimo e affascinante.

Introduzione: La pipa come simbolo di stile e carattere

Con il passare del tempo, la pipa si è trasformata in un vero e proprio status symbol, e questo ha spinto molti fumatori di oggi a ispirarsi ai grandi personaggi del passato, trovando nel gesto del fumare non solo il piacere della degustazione del tabacco, ma anche carattere e stile.

Non è raro imbattersi in fotografie storiche che ritraggono celebri figure mentre fumano la pipa: immagini che hanno contribuito a consolidare, nell’immaginario collettivo, l’associazione tra la pipa e l’uomo riflessivo, colto e carico di responsabilità.

Perché la pipa è stata amata da grandi perosnaggi storici?

Per secoli, fino agli anni ’40, la pipa è stata il principale strumento per fumare il tabacco, tanto che era comune trovarne almeno una in ogni casa.

Anche il sigaro godeva di grande popolarità, seppur in misura minore rispetto alla pipa.

Non mancano infatti immagini d’epoca e testimonianze di personaggi storici intenti a fumare sigari, segno che entrambi i modi di fumare il tabacco convivevano in quell’epoca, ciascuno con il proprio fascino.

Il fascino della pipa nel corso dei secoli

Nel corso dei secoli, la pipa ha attraversato un’evoluzione significativa: dalla schiuma francese, molto diffusa nel Settecento, alla radica, che nell’Ottocento ne ha consacrato il ruolo di principale strumento per il consumo di tabacco.

Oggi la pipa vive una nuova fase: sebbene non sia più un oggetto di largo consumo, riscuote un interesse crescente tra gli appassionati, che la riscoprono come oggetto da collezione, simbolo di stile e status, e autentico esempio di artigianato.

Si tratta ormai di una passione di nicchia, molto diversa dalla diffusione di massa del passato, ma che sta generando un rinnovato fascino attorno al mondo del fumo lento.

La pipa come simbolo di intellettualità, potere e riflessione

La pipa, grazie all’esperienza lenta e riflessiva che offre, è da sempre associata all’intellettualità e, in certi contesti, anche al potere.

Nell’immaginario collettivo sono rimaste impresse numerose fotografie d’epoca che ritraggono intellettuali e figure autorevoli mentre fumano la pipa, rafforzando questa associazione.

Quando si pensa ai grandi fumatori di pipa del passato, vengono subito in mente nomi come Albert Einstein o J.R.R. Tolkien: personalità di spicco che incarnano cultura, profondità e autorevolezza. E così, con il tempo, anche la pipa ha finito per ereditare questi stessi valori, diventando simbolo di intelligenza, prestigio e riflessione.

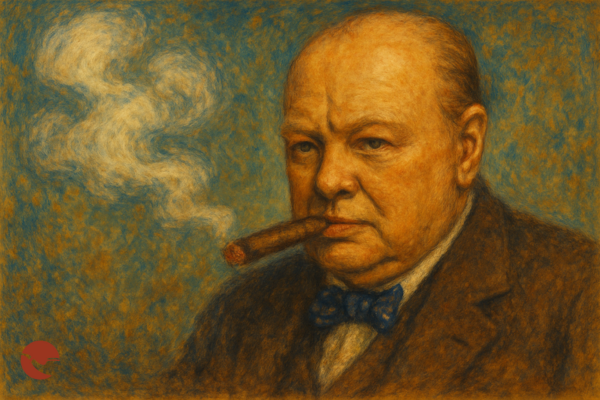

Winston Churchill e la pipa: un’icona del XX secolo

Sfatiamo subito un mito: Winston Churchill era sì un celebre fumatore, ma non di pipa — il suo vero amore era il sigaro.

Quando si parla di fumatori illustri, il suo nome è tra i primi a venire in mente. Non a caso, esistono innumerevoli fotografie che lo ritraggono con un sigaro tra i denti, un elemento diventato parte integrante della sua immagine pubblica e del suo stile inconfondibile.

Si racconta che, ovunque andasse, Churchill lasciasse una scia di fumo e cenere di sigaro, un dettaglio che non passava inosservato, soprattutto tra le hostess delle compagnie aeree dell’epoca.

Pipa o sigaro? Le abitudini di Churchill

Winston Churchill è stato uno dei più celebri fumatori di sigaro della storia, tanto da meritarsi una vitola a lui dedicata.

Churchill considerava il fumo un alleato prezioso per affrontare le sfide della sua intensa vita politica e personale, convinto che lo aiutasse a calmare i nervi e a mantenere il controllo nei momenti più delicati.

Se per molti il fumo è solo un vizio dannoso, per lui rappresentava uno strumento di equilibrio. Nella sua raccolta di saggi Pensieri e Avventure (1932), scriveva che senza il tabacco non avrebbe avuto il giusto temperamento nei momenti cruciali, né sarebbe riuscito a contenere la propria impulsività.

E alla fine, nonostante le sue abitudini poco salutari, Churchill visse fino a 90 anni.

Il legame tra il leader britannico e il fumo

Chi ha avuto modo di lavorare o trascorrere molto tempo accanto a Winston Churchill ha potuto testimoniare quanto fosse profondo il legame tra l’ex Primo Ministro inglese e il sigaro.

Si racconta, ad esempio, che la moglie gli avesse confezionato una sorta di bavetta da indossare a letto, per proteggere il pigiama dai buchi causati dalla cenere che cadeva mentre fumava.

È celebre anche l’aneddoto della maschera per l’ossigeno modificata appositamente per permettergli di fumare anche durante i voli ad alta quota nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

Ma come nacque questa passione tanto duratura?

Tutto ebbe inizio a Cuba, nel 1895, quando un giovane Churchill, allora militare, vi si recò per osservare la guerra d’indipendenza contro l’impero spagnolo.

In compagnia del collega Reginald Barnes, soggiornò per qualche tempo in un hotel dove scoprì due piaceri locali: le arance e, soprattutto, i sigari.

Fu un amore a prima vista, tanto che al suo ritorno in patria portò con sé non solo ricordi e impressioni, ma una nuova abitudine destinata a durare tutta la vita.

Arrivò a fumare tra gli 8 e i 10 sigari al giorno. Riceveva regolarmente rifornimenti direttamente da L’Avana, da amici e rivenditori, persino nei periodi di guerra, assicurandosi sempre una scorta di sigari pregiati.

È difficile stimare quanto spendesse in sigari, ma si racconta che un suo assistente notò come, in soli due giorni, Churchill riuscisse a fumare l’equivalente del suo stipendio settimanale.

Arrivò persino a costruire un deposito personale per i sigari adiacente alla sua tenuta nel Kent, Chartwell Manor: una collezione privata di 3.000–4.000 sigari, tutti meticolosamente organizzati e catalogati.

Dal suo primo viaggio cubano in poi, Churchill fu fedele ai sigari dell’Avana, in particolare ai brand Romeo y Julieta e La Aroma de Cuba. Entrambi, in omaggio al loro più celebre estimatore, introdussero una vitola con il suo nome: la “Churchill”.

Anche il suo modo di fumare era unico. Invece di tagliare il sigaro, preferiva bucarne la testa con l’estremità di un fiammifero. Inoltre, inventò il cosiddetto bellybando, una striscia di carta fissata con una goccia di colla intorno al sigaro, pensata per evitare che la testa si inumidisse e si sfaldasse, soprattutto dato che Churchill era solito masticare i suoi sigari.

Questo espediente, oltre a migliorare l’esperienza, riduceva anche l’assorbimento diretto della nicotina, permettendogli di fumare più sigari durante la giornata.

Churchill affrontava tutto con dedizione assoluta: che si trattasse di guidare una nazione attraverso una guerra mondiale o di godersi un sigaro, lo faceva sempre con una passione e un’attenzione fuori dal comune.

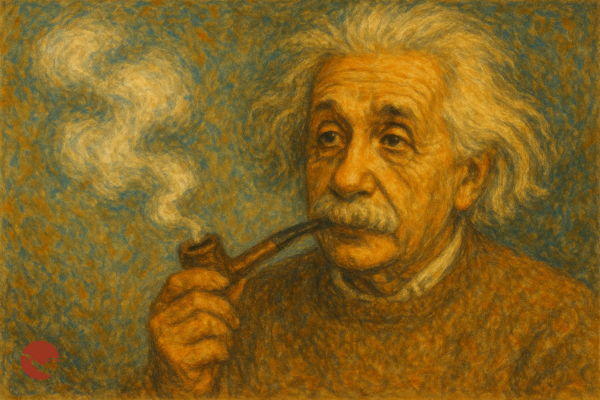

Albert Einstein: la pipa come strumento di riflessione

Albert Einstein fu un grande appassionato di pipa, al punto che si dice abbia tratto ispirazione proprio da questo rituale lento e riflessivo per sviluppare alcune delle sue teorie più rivoluzionarie.

A testimonianza del legame profondo tra lo scienziato e la sua pipa, uno dei pochi oggetti personali rimasti di Einstein è proprio una delle sue pipe, oggi custodita allo Smithsonian Institution, uno dei musei più celebri al mondo. Curiosamente, si tratta anche dell’oggetto più popolare dell’intera collezione dedicata al fisico.

Einstein non era legato ai beni materiali, ma la pipa rappresentava per lui qualcosa di diverso, quasi uno strumento di pensiero. Non a caso, una delle sue frasi più celebri recita: “Credo che il fumo di pipa contribuisca a un giudizio un po’ calmo e oggettivo in tutte le faccende umane.”

Anche quando i medici gli consigliarono di smettere di fumare, Einstein non riuscì a separarsi del tutto dalla sua compagna inseparabile. Smettere sì, ma solo in parte: continuò infatti a portarla in bocca, anche vuota, e a masticarla come fosse una presenza irrinunciabile.

La pipa esposta allo Smithsonian, in effetti, mostra evidenti segni di masticazione, confermando questa curiosa abitudine.

Einstein e il suo amore per la pipa

C’è un aneddoto curioso che racconta molto del legame tra Einstein e la sua pipa: si narra che una volta, caduto accidentalmente da una barca, fu tirato a bordo ancora con la pipa saldamente stretta in mano.

Il suo amore per la pipa, proprio come quello per la vela, nasceva dal desiderio profondo di solitudine e riflessione, lontano dalle distrazioni del mondo.

Einstein fu membro per tutta la vita del Montreal Pipe Smokers Club e si racconta che fosse un grande estimatore del tabacco Revelation, un blend americano prodotto dalla Philip Morris. Amava questo tabacco per la sua complessità aromatica, una miscela di Burley, Kentucky, Latakia, Perique e Virginia, capace di offrire un’esperienza ricca e stimolante, proprio come le sue riflessioni.

Perché Einstein riteneva che la pipa aiutasse il pensiero scientifico

Secondo le dichiarazioni dello stesso Einstein, la pipa ebbe un ruolo tutt’altro che secondario nella formulazione delle sue teorie.

Ciò che lo affascinava davvero, però, non era solo l’oggetto in sé, ma tutto il rituale che vi ruotava attorno: la scelta dello shape, del tabacco giusto, il caricamento attento, e infine il primo tiro, vissuto in silenziosa contemplazione. Era in quei momenti che la sua mente poteva vagare libera, lontano dalle pressioni del mondo.

Le pipe possedute dal fisico più famoso della storia

In realtà, non si conoscono molti dettagli sulle pipe appartenute ad Albert Einstein, anche perché pochi suoi oggetti personali sono sopravvissuti al tempo. Lo stesso scienziato tendeva a liberarsene, non attribuendo particolare valore ai beni materiali.

Una delle sue pipe, però, si è salvata ed è oggi custodita allo Smithsonian Museum di Washington. È sopravvissuta grazie al fatto che Einstein la regalò a Gina Plunguian, amica e collaboratrice, scultrice che realizzò un busto in suo onore. In segno di gratitudine, Einstein le donò una delle sue pipe, rendendola così un oggetto prezioso, non solo per la sua rarità, ma per il legame intimo che rivela.

Si tratta di una modesta pipa in radica, risalente al 1948: lunga circa 15 centimetri, con un fornello di appena un centimetro e mezzo. È il pezzo più popolare della collezione dedicata allo scienziato, proprio perché umanizza una figura spesso percepita come distante, e mostra quanto profondo fosse il legame tra Einstein e la sua pipa, un oggetto semplice, ma essenziale per il suo equilibrio interiore.

Un’altra pipa celebre appartenuta allo scienziato è una Davidoff degli anni ’40, di shape Billiard con cannello squadrato, risalente al 1945 circa. Questo esemplare è stato venduto all’asta da Christie’s nel 2017 per la cifra di 52.500 sterline, a conferma del valore simbolico e affettivo che le pipe di Einstein continuano ad avere anche oggi.

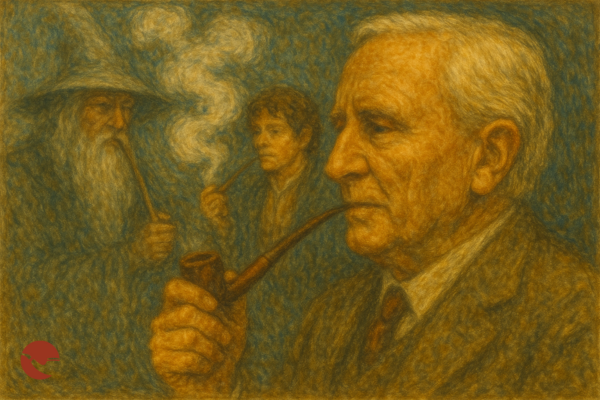

J.R.R. Tolkien e la pipa: ispirazione per il mondo del Signore degli Anelli

J.R.R. Tolkien ha lasciato un’impronta profonda non solo nella letteratura, in particolare quella fantasy, ma anche nel mondo della pipa.

Era un grande fumatore e, da vero appassionato, volle trasmettere questa passione anche ai suoi personaggi, che spesso si concedono lunghe fumate in momenti di riflessione o di convivialità.

Nelle sue opere, la pipa non è un semplice dettaglio scenico, ma un oggetto simbolico, ricco di significato. Già ne Lo Hobbit, e ancora di più ne Il Signore degli Anelli, la pipa è parte integrante della vita quotidiana degli hobbit: un rituale di calma, amicizia e saggezza.

Il ruolo della pipa nella vita di Tolkien

J.R.R. Tolkien fu un grande fumatore di pipa, e la sua passione per il fumo lento sembra affondare le radici nell’infanzia. Si racconta che fu padre Francis Morgan, la figura che lo allevò dopo essere rimasto orfano a soli 12 anni, a introdurlo a questo mondo.

Padre Morgan aveva l’abitudine di fumare una lunga pipa in legno di ciliegio, e quel gesto tranquillo e meditativo colpì profondamente il giovane Tolkien, tanto da spingerlo a provarlo lui stesso. Fu l’inizio di un’abitudine che lo avrebbe accompagnato per tutta la vita.

Anche da professore, la pipa non lo abbandonava mai. I suoi studenti raccontavano quanto fosse difficile capirlo durante le lezioni, complice un leggero difetto di pronuncia aggravato dal fatto che spesso teneva la pipa in bocca mentre parlava.

Per quanto riguarda il tabacco, si sa che Tolkien fumava Capstan Navy Cut, una miscela inglese molto popolare all’epoca. In casa sua furono ritrovate diverse latte di Capstan usate per conservare piccoli oggetti, e una fattura risalente al 1972 conferma l’acquisto di una libbra di questa miscela. Anche suo figlio Christopher, prima di smettere, fumava lo stesso tabacco.

Era raro vedere Tolkien senza una pipa tra le labbra. Chi lo frequentava racconta che, durante le conversazioni, era solito passeggiare avanti e indietro, accendendo fiammiferi uno dopo l’altro nel tentativo di riaccendere la pipa.

In un’intervista del 1966, dichiarò con il suo tipico umorismo: “Ogni mattina mi alzo pensando: ‘Bene, altre 24 ore di fumata.’”

La pipa nei romanzi di Tolkien: tra realtà e finzione

Nell’universo creato da J.R.R. Tolkien, la pipa non è un semplice oggetto di scena: è un simbolo ricorrente, profondamente legato alla vita, alla cultura e ai valori degli hobbit.

Già ne Lo Hobbit, prequel de Il Signore degli Anelli, la pipa compare sin dalle prime pagine: Bilbo Baggins viene descritto mentre fuma una lunga pipa di legno, così lunga da arrivargli quasi ai piedi. E anche al termine della sua avventura, la pipa è ancora lì: Bilbo e Gandalf si rilassano insieme, con Bilbo che gli porge un barattolo di tabacco, quasi a suggellare un ritorno alla normalità e alla quiete dopo le turbolenze del viaggio.

Nel Signore degli Anelli, la pipa gioca un ruolo ancora più simbolico. È nel momento in cui Bilbo, perso nelle caverne di Gollum, trova per caso l’Anello sul pavimento che si rende conto di aver smarrito anche la sua pipa. Questo dettaglio, apparentemente secondario, mette in luce un contrasto profondo: da una parte l’oscura attrazione del potere assoluto, dall’altra il desiderio semplice e genuino di una pausa, di un momento di riflessione e pace. In quell’istante, la pipa sembra rappresentare una forza opposta e silenziosa all’Anello del Potere.

Tolkien, che fumava egli stesso la pipa con passione, ha trasferito questo simbolismo direttamente nella trama e nella morale della sua opera. La pipa diventa così un emblema dello stile di vita hobbit: umile, sereno, autentico. Mentre gli esseri più potenti della Terra di Mezzo inseguono il dominio e il controllo, è Bilbo a trovare l’Anello e, invece di esserne corrotto, torna a casa, cerca la sua pipa e si rifugia nella semplicità.

Il tabacco stesso occupa un posto d’onore nella saga: Tolkien gli dedica l’intero secondo capitolo del prologo de La Compagnia dell’Anello. In questo passo, ricco di dettagli, lo scrittore racconta l’origine dell'"erba pipa” nella Contea, proponendo persino diverse teorie sulla sua diffusione. Merry, uno dei protagonisti, è descritto come un vero esperto di tabacco, quasi un tabaccaio della Terra di Mezzo.

Tutto questo non è casuale. Tolkien inserisce una spiegazione così minuziosa del fumo lento perché per gli hobbit la pipa è molto più che un accessorio: è un rituale di amicizia, introspezione e pace, sempre presente nei momenti più tranquilli e umani della narrazione.

Le pipe dei personaggi de "Il Signore degli Anelli”

Nel mondo di Tolkien, la pipa è anche un simbolo di amicizia e legame personale. Lo dimostra, ad esempio, il gesto di Bilbo, che regala a Merry e Pipino due pipe elfiche con bocchino in perla, legate da una vera in argento: un dono prezioso, che va ben oltre il valore materiale.

Un altro episodio emblematico riguarda Gimli, che aveva perso la sua pipa a Moria. In un raro momento di pace e ristoro, Pipino gli offre una delle due pipe che portava con sé, come se fossero oggetti sacri. Racconta di averla portata con sé per tutto il viaggio, senza sapere bene perché, del resto credevano che la Contea fosse l’unico luogo dove si coltivasse l’erbapipa. Solo in quel momento ne comprende finalmente il senso: donarla a un amico nel momento giusto.

Persino il mago corrotto Saruman viene toccato dal fascino della pipa, sebbene inizialmente la disprezzi. In una scena, si mostra infastidito dal fumo di Gandalf, accusandolo di giocare con i suoi “giocattoli di fuoco e fumo” anche durante discussioni importanti. Gandalf, con la sua consueta saggezza, gli risponde che il fumo della pipa soffia via le ombre dalla mente.

Nonostante le parole sprezzanti, Saruman ne era segretamente affascinato: a tal punto da organizzare, in segreto, l’esportazione di tabacco dalla Contea. Questo dettaglio viene svelato da Merry e Pipino, che dopo la sconfitta del mago trovano barattoli di tabacco conservati nei suoi magazzini.

Anche in questi episodi, Tolkien ci mostra che la pipa non è solo un accessorio narrativo, ma un simbolo profondo di pace, legami sinceri e umanità, in contrapposizione all’avidità e al potere che corrompe.

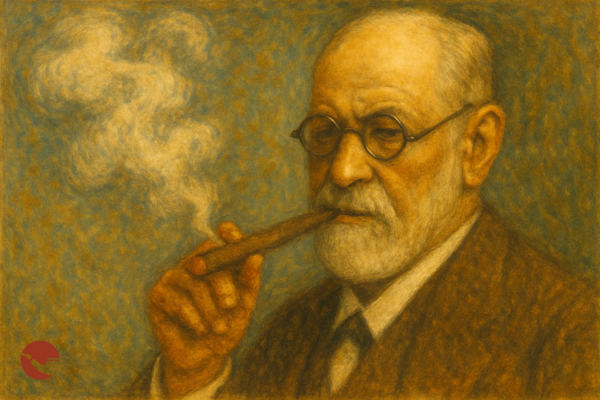

Sigmund Freud: la pipa e il mondo della psicoanalisi

“Il fumo è uno dei piaceri più grandi ed economici della vita; se decidi in anticipo di non fumare, non posso che dispiacermi per te.”

Con queste parole, Sigmund Freud si rivolse al nipote diciassettenne Harry, che aveva rifiutato un sigaro offertogli dallo zio.

Freud non era un fumatore di pipa, bensì un accanito fumatore di sigari — si dice che ne fumasse fino a venti al giorno. Il fumo, per lui, era parte integrante del pensiero, del lavoro e, in fondo, della vita stessa.

Un rituale che lo accompagnò per gran parte della sua vita, nonostante le gravi conseguenze per la salute.

Freud e il rituale del fumo

Sigmund Freud iniziò a fumare il sigaro a 24 anni, influenzato dal padre, anch’egli fumatore fino alla morte.

Nel suo caso, si trattava chiaramente di una dipendenza più che di un’abitudine, considerando l’impressionante quantità di sigari che consumava ogni giorno.

Per Freud, il sigaro rappresentava molto di più di un semplice piacere. Lo definiva “una protezione e un’arma nel combattimento della vita per 50 anni”, come confidò a un amico.

Era convinto che il fumo lo aiutasse a concentrarsi, a potenziare il pensiero, e a mantenere l’autocontrollo.

Non sorprende, quindi, che sulla sua scrivania ci fosse sempre un posacenere, posizionato con cura alla sua destra, a portata di mano.

Nel 1923 gli fu diagnosticato un cancro alla bocca, e nei sedici anni successivi subì oltre 30 interventi chirurgici. Nonostante il dolore, la difficoltà nel parlare e il disagio nel nutrirsi, Freud non rinunciò mai del tutto ai suoi sigari.

Il suo legame con il fumo era così profondo che, persino in punto di morte, ne parlava: consapevole di non poterli più fumare, chiese al fratello di prendersi cura della sua scorta di sigari. Era un gesto che diceva molto di più di quanto potessero fare le parole: quel piacere, ormai negato, restava per lui uno dei simboli più intimi della propria identità.

Il significato simbolico del fumo nella psicoanalisi

Per Freud, il fumo lento era anche una fonte profonda di piacere psichico, in linea con molte delle sue teorie psicoanalitiche.

Era infatti convinto che gesti come fumare, baciare o succhiare il pollice derivassero tutti da un desiderio inconscio di ripetere la prima esperienza sensuale della vita: la suzione del neonato.

Il fumo del sigaro, in questa prospettiva, non era solo un'abitudine, ma un modo per appagare un bisogno primario, legato alla fase orale dello sviluppo, che secondo Freud avrebbe continuato a influenzare il comportamento anche in età adulta.

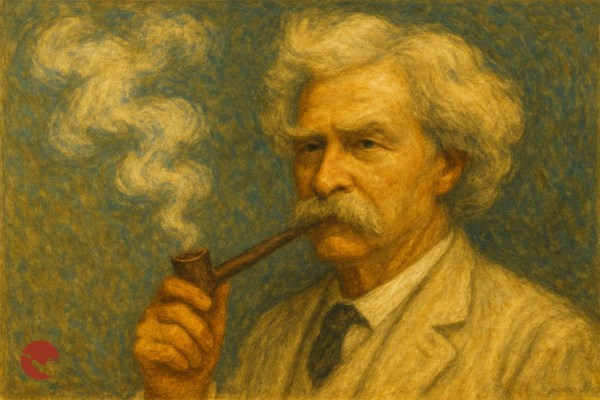

Mark Twain: la pipa di un grande scrittore

Mark Twain, definito dalla nipote Jean Webster come “la fornace umana” e “l’uomo più fumoso del mondo”, è stato senza dubbio uno dei fumatori più incalliti della storia, oltre che uno degli autori più influenti della letteratura americana.

Celebre per la sua arguzia e il suo spirito provocatorio, Twain fumava in modo quasi compulsivo, al punto da acquistare barili interi di sigari e pipe in pannocchia all’ingrosso.

“Fumo sempre, cioè sempre”, così affermava con ironia.

Il suo amico storico, William Dean Howells, dichiarò una volta: “Non so quanto un uomo possa fumare e vivere, ma a quanto pare lui fumava quanto un uomo potesse, perché fumava incessantemente.”

La passione per il fumo nacque molto presto: a soli 7 anni, influenzato probabilmente dall’ambiente in cui crebbe, la cittadina di Hannibal, Missouri, che ospitava una fabbrica di tabacco.

La sua famiglia, però, non approvava questa abitudine e cercò a lungo di farlo smettere, anche in età adulta.

Prima di sposare Olivia Langdon, i futuri suoceri tentarono di convincerlo a rinunciare sia al fumo che all’alcol. Twain fece un tentativo, imponendosi il limite di un solo sigaro al giorno. Ma presto aggirò il vincolo: iniziò a cercare sigari sempre più grandi, capaci di durare ore, e tornò infine alle sue abitudini senza troppi sensi di colpa.

Una delle sue frasi più iconiche sul fumo recita: “Come esempio per gli altri, e non che io tenga alla moderazione, è sempre stata mia regola non fumare mai quando dormo, e non astenermi mai quando sono sveglio.”

Twain arrivò a fumare fino a 30 sigari al giorno, spesso alternandoli alla pipa. Solo in età avanzata si limitò, per modo di dire, a quattro sigari al giorno.

Per lui, il fumo lento era parte integrante della vita, della scrittura e della sua stessa identità.

La pipa come compagna di scrittura e ispirazione

Mark Twain era convinto che fumare fosse parte integrante del processo creativo. Scrivere senza una pipa o un sigaro tra le dita gli sembrava impensabile. Con ogni probabilità, senza il tabacco non avremmo mai avuto nessuno dei suoi bestseller.

Durante la stesura di Gli innocenti all’estero, mentre si trovava in tournée, fu visitato in albergo da un giornalista anonimo del New York Evening Post, che ebbe l’occasione di osservare da vicino il suo metodo di lavoro.

Il giornalista descrisse una scena caotica e impregnata di fumo: il letto sfatto da settimane, l’ambiente trascurato, il tabacco sparso ovunque, e una dozzina di pipe disseminate in tutta la stanza, persino nel bagno.

L’aria era così densa di fumo che, secondo il cronista, le mosche morivano all’istante. Si meravigliava di come Twain riuscisse a sopravvivere in quell’atmosfera, ma lo descrisse mentre camminava avanti e indietro, imprecando e fumando senza sosta per ore.

Nemmeno i tentativi della famiglia riuscirono a fermarlo. Il suocero Jervis Langdon cercò di convincerlo a smettere offrendogli 10.000 dollari (l’equivalente di circa 187.000 dollari odierni). Twain, con il suo solito spirito ironico, accettò solo in parte, promettendo di astenersi la domenica pomeriggio. Ma alla morte del suocero, tornò alle sue abitudini senza più remore.

Fu proprio da quel momento che Twain iniziò a vivere secondo le proprie regole, abbandonando ogni tentativo di conformarsi alle aspettative altrui.

Iniziò così una nuova fase della sua carriera, dedicandosi pienamente alla scrittura di romanzi e raggiungendo la fama mondiale con il successo di In cerca di guai.

Gli scritti di Twain sulla pipa e il fumo

La pipa e il tabacco non furono solo una costante nella vita personale di Mark Twain, ma divennero anche elementi ricorrenti nelle sue opere letterarie, spesso con implicazioni dirette sulla trama, sui personaggi e sui temi trattati.

Il fumo compare in romanzi celebri come Le Avventure di Tom Sawyer, Le Avventure di Huckleberry Finn, In cerca di guai, Un americano alla corte di Re Artù e molti altri ancora, contribuendo a delineare atmosfere, caratteri e situazioni.

In Un americano alla corte di Re Artù, ad esempio, Twain racconta la storia di un caporeparto industriale catapultato indietro nel tempo, alla corte del leggendario sovrano. In diverse scene, il protagonista accende la sua pipa anche in armatura, sbuffando fumo dall’elmo, dando così vita a momenti comici e surreali che mettono in contrasto la modernità con l’antico mondo cavalleresco.

Anche nei racconti brevi il tabacco assume spesso un ruolo centrale. È il caso di A proposito del recente festival del delitto nel Connecticut, una narrazione ironica in cui il protagonista viene tormentato da una caricatura deformata di sé stesso, incarnazione della sua coscienza, che lo assilla continuamente sul tema del tabacco.

Solo grazie alle parole di un parente affezionato riesce a liberarsene, in una parodia brillante del conflitto interiore e della moralità vittoriana.

Attraverso questi esempi, Twain non si limita a raffigurare il fumo come abitudine o tic personale, ma lo eleva a strumento narrativo, spesso simbolico, capace di rappresentare ribellione, riflessione o semplice umanità.

Quali pipe preferiva Mark Twain?

Negli anni ’60, Clara, la figlia di Mark Twain, donò una pipa Peterson appartenuta al padre al Mark Twain Museum di Hannibal, la cittadina dove l’autore riposa.

La pipa, ben lontana dall’essere in condizioni perfette, presenta una bruciatura evidente su tutto il rim e segni marcati di usura. Twain, infatti, non era noto per la cura degli oggetti: non effettuava alcuna manutenzione regolare, trattando le sue pipe con lo stesso spirito ruvido e disinvolto che lo caratterizzava.

Nel 1980, l’azienda Peterson fece una scoperta entusiasmante: una vecchia fotografia di Twain mentre fumava quella che sembrava una Peterson System. Un’analisi accurata della vera in argento rivelò che si trattava di un modello risalente al 1896.

Probabilmente Twain, durante uno dei suoi numerosi viaggi, venne a conoscenza del sistema brevettato di Peterson e decise di provarlo, aggiungendone un esemplare alla sua collezione.

La scoperta spinse Peterson a rimettere in produzione quello specifico modello, da tempo dismesso. Il risultato fu la nascita della serie Mark Twain nel 1980, con una prima produzione di 400 esemplari numerati, seguita da una seconda serie di 1000 pezzi nel 1981. Dal 1983, la numerazione venne abbandonata, salvo una edizione limitata in oro nel 1985. Alcuni modelli con vere punzonate 1998 indicano che la produzione proseguì ancora negli anni successivi.

Le pipe Mark Twain erano grandi, con uno shape Full Bent, dotate di bocchino palatale (sistema P-Lip) affusolato e una vera in argento finemente punzonata.

Disponibili in finissaggi lisci, sabbiati e rusticati, possono essere accostate per caratteristiche e qualità alle odierne Peterson Deluxe System. Secondo gli appassionati, queste pipe offrivano un ottimo tiraggio e una resa particolarmente eccellente con tabacchi Virginia e Flake, il che le rese molto apprezzate sia per il collezionismo sia per la fumata quotidiana.

CLICCA QUI PER LE PETERSON DELUXE SYSTEM

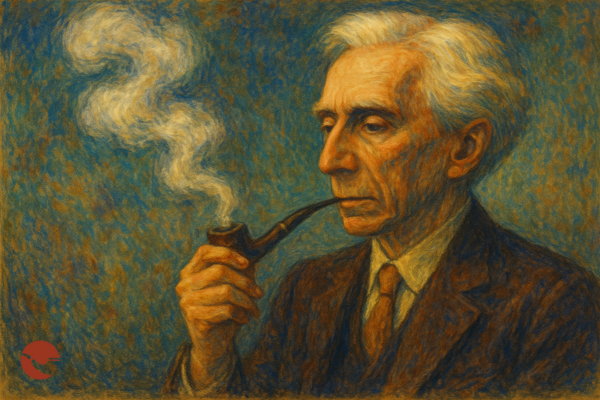

Bertrand Russell: la pipa e la filosofia

“Fumo la pipa tutto il giorno, tranne quando mangio o dormo.”

Così dichiarava, con il suo tipico umorismo, Bertrand Russell in un’intervista rilasciata a 90 anni, sorprendendo tutti nel dire che 70 anni di fumo della pipa non gli avevano mai causato problemi di salute.

Russell aveva iniziato a fumare a 20 anni e non smise mai. Per lui, la pipa era più di un’abitudine: era un compagno di pensiero, un mezzo per accompagnare le lunghe riflessioni filosofiche e politiche che segnarono la sua vita.

Nella stessa intervista, raccontò un aneddoto curioso e grottesco: sopravvisse a un incidente aereo solo perché aveva insistito per sedersi nell’area fumatori. Tutti i passeggeri che avevano scelto la sezione non fumatori persero la vita, mentre lui si salvò. Russell, con ironia tagliente, attribuì la sua salvezza proprio al fumo della pipa.

Russell e la pipa come emblema del pensiero razionale

La vita emotiva di Bertrand Russell fu tutt’altro che semplice. Rimasto orfano da bambino e segnato dalla depressione del padre, visse con un’ombra costante che lo accompagnò anche nell’età adulta.

Russell temeva profondamente la follia e parlava spesso di sentirsi inseguito da essa. La sua vanità, come lui stesso ammise, non lo aiutava: aveva poca fiducia nella razza umana e credeva che l’unico modo per condurre un’esistenza davvero felice fosse coltivare ampi interessi, per non soccombere al peso della mente.

In questa continua ricerca di equilibrio, la pipa e il tabacco furono per lui un’ancora preziosa. Non solo lo confortavano nei momenti difficili, ma sembravano aiutarlo anche nei suoi momenti di intuizione, contribuendo a quelle visioni filosofiche e sociali che ancora oggi influenzano il nostro pensiero moderno.

Il filosofo e la sua visione del fumo

Bertrand Russell ricordava con straordinaria precisione non solo il giorno in cui iniziò a fumare la pipa, ma persino il momento esatto.

In un racconto rimasto celebre, descrisse una passeggiata nel 1894 lungo Trinity Lane, a Cambridge. Quel giorno era uscito per comprare una latta di tabacco. Mentre tornava indietro, qualcosa lo colpì come un fulmine: una folgorante intuizione sull’argomento ontologico per l’esistenza di Dio.

In preda all’entusiasmo, lanciò in aria la latta appena acquistata, e mentre la afferrava al volo, esclamò:

“Grande Scott, l’argomento ontologico è valido!”

Questo episodio non solo testimonia la vicinanza tra il gesto del fumare e l’attività intellettuale in Russell, ma conferma quanto la pipa fosse per lui parte integrante del pensiero stesso: un catalizzatore di intuizioni tanto complesse quanto memorabili.

Le pipe utilizzate da Russell e la sua immagine pubblica

Russell menziona spesso le sue pipe nell’autobiografia, anche se non ne identifica mai la marca. Le fotografie lo ritraggono prevalentemente con classiche pipe dritte, di dimensioni simili a un gruppo 3, ma esistono anche immagini in cui fuma pipe curve, molto simili alla Peterson 69 P-Lip.

Amava portare almeno due pipe con sé, una in ogni tasca, alternandole per assicurarsi che ciascuna avesse avuto il tempo necessario per riposare e risultare più fresca al momento della fumata, segno della cura e dell’attenzione che riservava al rito.

Sul tabacco che prediligeva, invece, abbiamo più certezze. Come dichiarato dal biografo Alan Wood, Russell ordinava regolarmente un barattolo da un quarto di libbra a settimana di Fribourg & Treyer’s Golden Mixture, una miscela raffinata e ben bilanciata.

Visse fino a 97 anni e fumò la pipa fino alla fine dei suoi giorni, senza mai sentire la necessità di ridurne il consumo.

Altri grandi fumatori di pipa nella storia

Oltre agli storici fumatori di pipa che abbiamo descritto finora, esistono altre figure iconiche che, pur non avendo lasciato testimonianze approfondite sul loro rapporto con la pipa, sono spesso associate a questo strumento attraverso immagini e racconti.

Tra questi spiccano Orson Welles e Pablo Picasso, due personalità geniali e complesse, che, come vedremo di seguito, condividevano il piacere per il fumo lento, anche se in modo più discreto o meno documentato rispetto ad altri protagonisti della storia.

Orson Welles e il legame tra cinema e pipa

Orson Welles, genio del cinema e del teatro, fu anche un fumatore appassionato. In giovane età veniva spesso ritratto con la pipa, ma sembra che a partire dagli anni ’50 abbandonò il fumo lento in favore dei sigari, che divennero il suo tratto distintivo.

Tra i suoi marchi preferiti si racconta che ci fossero i Montecristo e i Por Larrañaga. Secondo il celebre Zino Davidoff, Welles chiedeva sempre di aprire la scatola di sigari prima dell’acquisto, anche se finiva comunque per comprarla anche in caso di rifiuto.

Il suo amore per i sigari non si limitava alla vita privata: interpretò diversi personaggi fumatori di sigaro sul grande schermo, rafforzando l’associazione tra il suo volto e quel gesto iconico.

Un episodio particolarmente curioso riguarda il regalo di Ernest Hemingway, che, saputo del suo amore per i sigari, gli donò un posacenere per sigari, che divenne uno degli oggetti più cari a Welles.

Ma fu proprio questa passione a generare anche tensioni nella sua vita privata. Come raccontato nel libro The Cigar That Fell in Love With a Pipe di David Camus e Nic Abadzis, la sua ex moglie Rita Hayworth era infastidita dalla costante presenza di sigari in casa.

Un giorno, esasperata, decise di fumare uno dei sigari custoditi con cura nell’humidor di Welles, ignorando che si trattava di un esemplare unico, rollato da un celebre torcedor ormai scomparso.

La leggenda vuole che Welles, furioso per la perdita, decise di divorziare da Hayworth, segnando la fine del loro matrimonio.

Clarence Darrow: la pipa nei tribunali americani

Clarence Darrow è stato probabilmente l’avvocato difensore più celebre degli Stati Uniti nel secolo scorso, noto per la sua eloquenza magnetica e la capacità di sostenere cause impopolari con arringhe memorabili.

Pur non essendo un fumatore di pipa, Darrow è ricordato per una tecnica curiosa legata al sigaro, chiamata “sigaro-cenere”.

Secondo il racconto, Darrow avrebbe utilizzato questa tecnica per distrarre la giuria durante le arringhe dell’accusa, lasciando che la cenere del suo sigaro crescesse in lunghezza senza cadere, attirando così l’attenzione. All’epoca, infatti, era consentito fumare all’interno delle aule di tribunale.

Il trucco, si dice, consisteva nell’inserire una graffetta raddrizzata o un filo di pianoforte all’interno del sigaro, per rafforzare la cenere e impedirle di spezzarsi.

Tuttavia, non esistono conferme ufficiali che Darrow abbia mai realmente usato questo stratagemma: né nella sua autobiografia, né nei resoconti di H.L. Mencken, il giornalista che seguì da vicino il famoso Processo Scopes.

È quindi possibile che si tratti più di una leggenda affascinante che di un fatto realmente accaduto.

Questa tecnica fu comunque ripresa e sperimentata negli anni ’80, come riportato da una rivista legale americana, che sosteneva fosse stata utilizzata in un’udienza a Dallas, rilanciando così il mito del “sigaro-cenere” nei tribunali.

Pablo Picasso e l’estetica della pipa

Il celebre pittore Pablo Picasso non è ricordato come un fumatore abituale di pipa. La maggior parte delle fotografie e testimonianze a lui legate lo ritraggono infatti con sigari o sigarette, piuttosto che con una pipa.

Esistono tuttavia alcune rare immagini in cui compare intento a fumare la pipa, ma si tratta di episodi isolati, non parte di una sua consuetudine quotidiana.

Ciò che risulta invece estremamente significativo è il ruolo della pipa in una delle sue opere più celebri: “Ragazzo con pipa”, dipinto nel 1905 durante il suo periodo rosa.

L’opera raffigura un giovane ragazzo che tiene una pipa nella mano sinistra, in un’atmosfera sospesa tra innocenza e maturità. Questo quadro divenne celebre non solo per il suo valore artistico, ma anche per il suo valore economico: venduto all’asta da Sotheby’s nel 2004 per circa 104 milioni di dollari, stabilì all’epoca il record mondiale per un’opera d’arte venduta all’asta, primato mantenuto fino ai primi anni 2010.

Anche se la pipa non fu una compagna abituale per Picasso, trovò in essa un simbolo iconografico potente, capace di arricchire la profondità narrativa e simbolica di una delle sue opere più amate.

La pipa come status symbol e segno distintivo

Negli ultimi anni, la pipa sta vivendo una riscoperta come oggetto di stile e distinzione.

In un’epoca in cui la produzione è divenuta più raffinata e artigianale che mai, la pipa assume un valore ben diverso rispetto ai tempi della sua massima diffusione. Oggi, ogni pezzo può essere considerato una piccola opera d’arte, realizzata con cura e attenzione ai dettagli.

Questo rinnovato apprezzamento, unito al forte legame simbolico con personaggi storici di grande carisma e intelletto, ha riportato la pipa al centro dell’interesse di molti fumatori, non solo come strumento per il fumo lento, ma anche come emblema di personalità, riflessione e stile senza tempo.

Perché la pipa è spesso associata a intellettuali e leader?

La pipa è da sempre associata a intellettuali e leader, grazie al suo legame con l’idea di riflessione, calma e stile.

Nell’immaginario collettivo, molti uomini influenti dei secoli scorsi, in particolare figure di potere e autorità, sono spesso ricordati nell’atto di fumare una pipa, persino in momenti cruciali della loro storia personale o politica.

La pipa, in questi casi, non era solo un oggetto da fumo, ma un vero e proprio supporto mentale, un mezzo per rallentare, pensare, ponderare.

È così che, nel tempo, la pipa è divenuta simbolo di capacità decisionale, equilibrio e introspezione, qualità attribuite tanto ai grandi pensatori, quanto a coloro chiamati a prendere decisioni difficili.

Per chi vive di studio, analisi e ricerca, la pipa ha spesso accompagnato il ragionamento, diventando una compagna silenziosa ma significativa nel percorso del pensiero.

Come la pipa ha contribuito a creare un’immagine iconica di questi personaggi

Fino al secondo dopoguerra, la pipa era un oggetto di uso quotidiano, il principale strumento attraverso cui si fumava il tabacco.

In un’epoca in cui numerosi personaggi iconici erano anche fumatori, è facile ritrovarli in fotografie d’archivio intenti a fumare la pipa, spesso in momenti di riflessione o decisione.

Col tempo, questo ha contribuito a costruire attorno a tali figure un’aura particolare, che non dipende solo dai ruoli prestigiosi ricoperti o dalle imprese realizzate, ma anche dall’immagine stessa della pipa: un oggetto che, man mano che è stato abbandonato dall’uso comune, ha assunto un valore quasi simbolico, rappresentando intelligenza, introspezione e carisma.

Il declino e il ritorno del fumo di pipa tra i moderni pensatori

A partire dagli anni ’40, la pipa ha iniziato un lento declino, segnato principalmente dalla diffusione delle sigarette, che iniziarono a dominare il mercato.

In un mondo sempre più frenetico, segnato dalla ripresa economica del dopoguerra e da uno stile di vita orientato all’usa e getta, la sigaretta divenne il mezzo di consumo del tabacco più adatto ai ritmi moderni: veloce, comoda e immediata.

Oggi, però, anche il mondo del fumo sta vivendo un’altra trasformazione. Le sigarette, sempre più criticate per la loro nocività, sono al centro di nuove restrizioni e vengono spesso sostituite da dispositivi elettronici, che rispondono a nuove esigenze e tendenze di consumo.

In parallelo, però, si assiste a un fenomeno interessante: la riscoperta della pipa.

In un’epoca dominata dalla velocità e dalla distrazione costante, l’esperienza lenta, rituale e riflessiva del fumare la pipa si presenta come una forma di resistenza, una pausa autentica.

E proprio perché così distante dai ritmi frenetici dei nostri giorni, la pipa sta tornando ad affascinare, persino tra i più giovani, come simbolo di stile, personalità e riscoperta di sé.

Conclusione: La pipa come compagna di uomini straordinari

La pipa accompagna l’uomo da secoli, ed è stata compagna silenziosa anche di numerosi personaggi storici che hanno lasciato un segno nella storia.

In questo articolo, ripercorriamo le storie, le curiosità e gli aneddoti legati ai grandi fumatori di pipa del passato, per scoprire tutto ciò che c’è da sapere su questo affascinante legame.

Riassunto dei grandi fumatori di pipa nella storia

Tra i più celebri fumatori di pipa della storia spiccano nomi come Albert Einstein, J.R.R. Tolkien, Mark Twain e Bertrand Russell. Tutti loro erano fumatori incalliti, e la pipa non era solo una compagna nella vita quotidiana, ma spesso entrava anche nel loro lavoro.

Basti pensare a Tolkien, che ne fece un elemento ricorrente nel mondo del Signore degli Anelli, o a Einstein, che considerava la pipa uno strumento prezioso per favorire la riflessione e la calma interiore.

La pipa oggi: continua a essere un simbolo di riflessione?

In un mondo sempre più frenetico e dominato dalla logica dell’usa e getta, la pipa si impone come simbolo di rottura e resistenza.

La sua forza risiede proprio nella partecipazione attiva che richiede al fumatore e nel tempo necessario per compiere il suo rituale, fatto di gesti lenti e precisi.

Oggi, la pipa è diventata un simbolo di riflessione e rifugio: uno spazio personale in cui ripiegarsi senza fuggire, ma per ritrovare calma, ordine e significato, in un rituale che conforta e protegge chi si sente sopraffatto dalla violenza e dall’insicurezza del mondo moderno.

Perché la pipa ha ancora fascino e significato nel mondo moderno

Oggi la pipa sta vivendo un nuovo trend positivo, spinto dalla riscoperta del piacere della degustazione e dalla crescente passione per il collezionismo.

Un fenomeno alimentato dalla grandissima varietà di modelli oggi disponibili, molto più ricca rispetto al passato, grazie all’estro creativo degli artigiani contemporanei.

La cura nei dettagli ha raggiunto livelli tali da rendere alcune pipe veri e propri oggetti da collezione, capaci di attrarre non solo fumatori esperti, ma anche chi cerca un pezzo di design unico, in grado di coniugare estetica e piacere della fumata.